अखिलेश सिंह गंभीर अध्येता व अवधी लोक-जीवन में पगे हुए युवा कवि हैं। पिछले ब्लॉग में नीलिमा चौहान जी ने होलिका दहन की स्त्रीवादी पड़ताल करते हुए इसे ‘पितृसत्ता का उन्मादी नृत्य’ बताया था। इस लेख में अखिलेश सिंह कहते हैं कि होलिका का स्त्री या उसके दहन से कोई संबंध नहीं है। वह अपनी गवाही में पुराण, शास्त्र और लोक-जीवन को लाते हैं। अगर आप यह लेख पढ़ रहे हैं तो इसके बाद नीलिमा जी की टिप्पणी ज़रूर पढ़ें, तभी एक मुकम्मल संदर्भ मिलेगा।

यह कह देना ज़रूरी जान पड़ता है कि यह स्खलन से भरा हुआ दौर है―बौद्धिक स्खलन से। अब किसी विषय पर बोलने के लिए विषय पर अधिकार और लेखन-गाम्भीर्य आवश्यक नहीं रह गया है।

‘अनबाउंड स्क्रिप्ट’ की वेबसाइट पर नीलिमा चौहान की एक हट्ट-हट्ट करती हुई टिप्पणी दिखी, जिसके अवलोकन के पश्चात यही प्रतीत होता है कि ‘सबकुछ’ या ‘कुछ’ भी चलता है’ की रवायत में यह टिप्पणी भी चल गयी होगी।

कई साधु-लोग, साधुता-उद्घोष के साथ पढ़ गये होंगे। बहरहाल इस बहाने ही सही, होली पर कुछ सोचने-खोजने-कहने की इच्छा हुई। यहाँ होली और होलिका के पौराणिक सन्दर्भ, उसके लोक पक्ष और अन्य निहितार्थों पर देखने-कहने की कोशिश है। इसे कोई दूसरा पक्ष न माना जाए, क्योंकि यहाँ कोई सुचिंतित पहला पक्ष है ही नहीं।

‘होलिका वंश घातिनी थी’ इसीलिए उसे जलाया जाता है और वह स्त्री-चिंतन के इतिहास में ‘विद्रोहिणी थी’―जैसे अभिगमन, बेहद हास्यास्पद हैं।

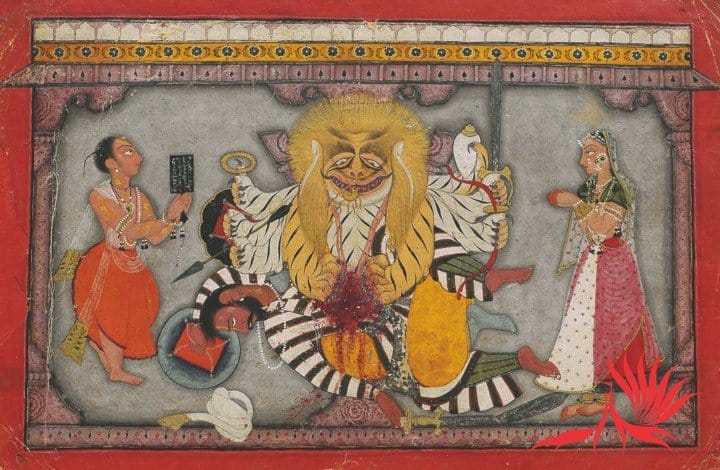

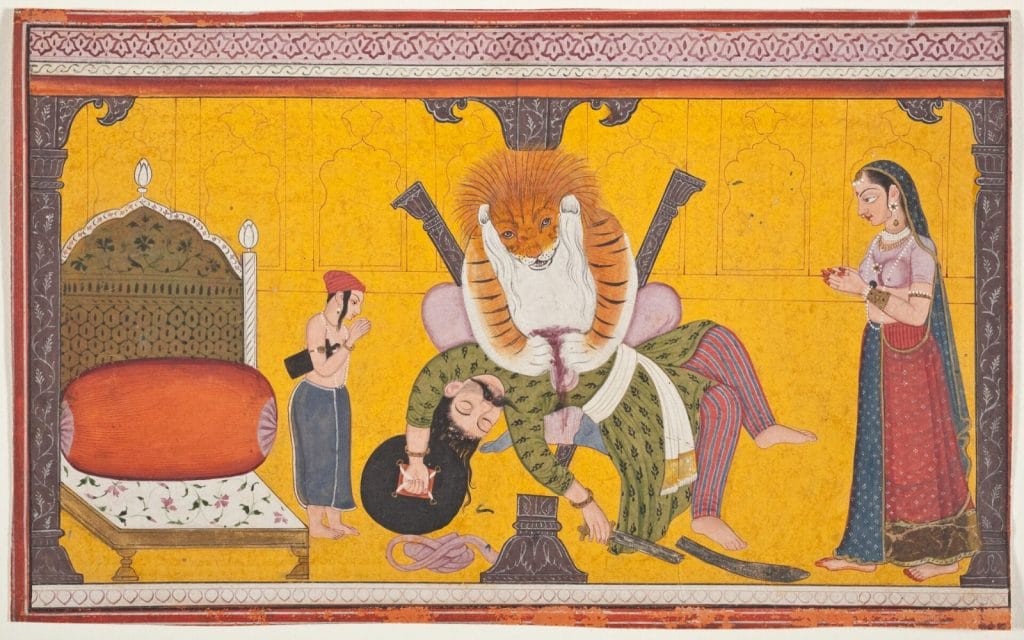

होलिका-आख्यान को विष्णुपुराण में वर्णित बताया जाता है। विष्णुपुराण को छोड़कर, ऐसी बात गूगल समेत सभी कहते हैं। ‘विष्णुपुराण’ के प्रथम अंश के अध्याय 16-20 तक ‘नृसिंहावतार’ और ‘प्रह्लाद-माहात्म्य’ की कथा, ऋषि पाराशर मैत्रेय को सुनाते हैं। यहाँ न तो कोई होलिका है न ही प्रह्लाद के साथ उनका दहन।

अब भागवत पुराण की ओर आते हैं! वहाँ लीलावतार और हिरण्यकश्यपु नामक अध्यायों में होलिका मात्र का भी सन्दर्भ नहीं मिलता। भविष्य पुराण में भी ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ कृष्ण किसी ढोंढा नामक राक्षसी की कथा कहते हैं, जोकि बच्चों को डराती है और जिसे शिव से वरदान मिला है।

महाभारत की उपकथाओं में भी होलिका दहन प्रसंग नहीं है। रामायण से लेकर मानस तक में भी ऐसा नहीं है। जबकि ये सारे ग्रंथ वैष्णव-मत और वैष्णव भक्तों की महत्ता के लिए आधारभूत हैं। गीताप्रेस से छपने वाले ‘भगवतरत्न प्रह्लाद’ नामक ग्रंथ में भी होलिका प्रसंग नहीं है। इस पुस्तक में पृष्ठ संख्या-32 पर भक्त प्रह्लाद की अग्नि में अकेले बैठने का चित्र है। नारद पुराण के पूर्वभाग में एक जगह, जहाँ होलिकोत्सव मनाने के तौर-तरीके बताये गए हैं, वहाँ एक श्लोक में प्रह्लाद को डराने वाली होलिका को भी जलाने का प्रसंग है लेकिन वहाँ भी होलिका-प्रह्लाद दहन की कथा नहीं है।

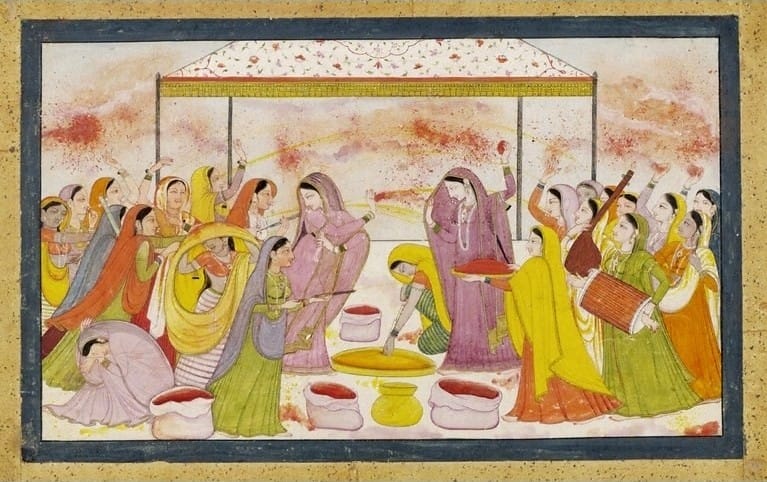

इसके अतिरिक्त, ‘धर्मशास्त्र का इतिहास-चतुर्थ भाग’ में ‘होलिका’ नामक अध्याय में जिन-जिन स्रोतों और ग्रन्थों का हवाला दिया गया हैं उनमें होली के संदर्भ में होलिका-प्रह्लाद दहन कथा नहीं आती है। वहाँ जैमिनि के हवाले से इसका आरंभिक शब्द रूप ‘होलाका’ माना गया है। काठकगृह्य से मिले एक सूत्र में ‘राका-होलाके’ मिलता है। जिसकी टीका में होलाका नामक त्यौहार को स्त्रियों के सौभाग्य से संयुक्त किया गया है। वहीं पर, कामसूत्र समेत अन्य अनेक संदर्भ भी होली से संबंधित मिलते हैं, जिनमें होली के रास-रंग वाले स्वरूप की ही चर्चा है।

इस कथा की खोज़ के लिए सम्भवतः और अधिक शोध व श्रम की आवश्यकता लगती।

अब इसके लोक-प्रचलित स्वरूप को देखें, तो मेरे निज गाँव और कुछ अन्य गाँवों का उदाहरण यहाँ ध्यातव्य होगा:

वसंत पंचमी के दिन, गाँवों में पूर्व से चले आ रहे परंपरा अनुसार एक लोकसम्मत जगह पर बाँस गाड़ दिया जाता रहा है। उसी दिन से ही लोग, उस जगह पर उपले-खरपतवार आदि डालना शुरू कर देते हैं। इस बाँस को सम्बत या संवत कहते हैं, क्योंकि यह बाँस भी होलिका के ढाँचे के साथ संवत समाप्त होने के आखिरी दिन यानी फाल्गुनी पूर्णिमा को जल जाता है। इसी बात को पुष्ट करते हुए नारद पुराण में इस आयोजन को ‘संवत्सर-दाह’ कहा गया है।

साल के आखिरी महीने में घरों, देवस्थानों, सार्वजनिक जगहों और फरवारों से निकलने वाले अपशिष्ट को उस सम्बत के पास लोग इक्कठा करते रहे हैं। तत्पश्चात पूर्णिमा को यह जलाया जाता रहा है। यह पूरी परम्परा वार्षिक साफ-सफाई और उसके सही निपटान से संबद्ध है।

फाल्गुनी पूर्णिमा को मेरे गाँव में हमेशा से, फूस-गन्ने की पत्ती, तिलेठी, कंडे और झलासी आदि से निर्मित एक बड़ा होलिका ‘लगता’ आया है और वहीं थोड़ी दूर पर एक छोटे आकार की होलिकी ‘लगती’ आयी है। भूजे जाने वाले पाँच बल्ले में से तीन, होलिका में भूजे जाते हैं और दो होलिकी में, साथ ही अधपके मटर के दाने भी। यह बल्ला (गोबर निर्मित छल्लेनुमा आकृति) अलसी के डंठल में लगाकर घर के कंडोर में टांग दिया जाता है।

पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि किसी को न तो हिरण्यकश्यपु की कहानी पता है और न ही इसकी कभी कोई चर्चा सुनी। अब तात्कालिकता का मारा नव-बौद्धिक कुनबा, टीवी सीरियल देखकर और व्हाट्सएप्प मैसेज से इन्फ्लूएंस होकर होलिका-प्रह्लाद प्रसंग की बात कर रहा है। यहाँ पिछले पंद्रह सालों में, इसके उत्साहपूर्ण आयोजन ठंडे भी पड़ते गए।

अब नाममात्र के खर-पतवार दो चार लोग डाल आते हैं। मुश्किल से एक चौथाई लोग रात को तीन-चार बजे होलिका जलाने के लिए निकलते हैं। अलसी की खेती बमुश्किल कहीं दिखती है। किसी के घर खर-पतवार संजो कर रखा नहीं मिलता। गोबर और कंडोर से लेना-देना कम हो गया है। शहरों में दस कुंतल लकड़ी खरीदकर चौराहों पर जलाने और डीजे पर हुल्लड़ करने की प्रथा चल निकली है।

इस परिवर्तन के जो सामाजिक-राजनैतिक-सांस्कृतिक निहितार्थ हैं, वह समाज अध्ययन के लिए बिल्कुल टटका विषय हो सकते हैं। किन्तु, उसपर फ्लैटवादी मानसिकता का कोई ध्यान नहीं है। कितना विचित्र है, विमर्शों के सतही प्रदर्शन और लोक-च्युत होली के आधुनिक प्रदर्शन एक साथ ही घटित हो रहे हैं! बौद्धकिता, राजनैतिक सत्ता और सामाजिक सौमनस्य के मूल्य एक साथ ही क्षरित होते, बुलबुला बनाते दीख रहे हैं।

होली पर गाये जाने वाले फाग में ‘होलिका दहन प्रसंग’ मिलता है। जिसमें होलिका के पास मायावी वस्त्र था, जिसे ओढ़कर वह जलती नहीं थीं। पौराणिक स्त्री पात्रों, जिन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, को लेकर स्त्रियों में गाये जाने वाले अनेक लोकगीत मिलते हैं लेकिन वहाँ होलिका नामक स्त्री की कोई जगह नहीं है। नारद पुराण के एक श्लोक में प्रह्लाद को भय देने वाली राक्षसी―होलिका को जला देने की बात की गयी है।

ऐसा लगता है कि फाग जैसे गीतों में आने वाले होलिका-प्रह्लाद प्रसंग वहीं से आते हैं। होली-अध्ययन-समझ-अवलोकन विहीन टिप्पणी में होलिका को वंश घातिनी आदि-आदि बताकर विद्रोहिणी बताया है। वह विद्रोहिणी, प्रचलित किवदंती में अपने भाई के कुलाभिमान और उसकी त्रिलोक-सत्ता के लिए एक ऐसे बालक को मारने चली, जोकि अपने पिता के विचारों से भिन्न दिशा में चला गया है। अगर यही विद्रोह है तो ऐसे विद्रोहियों और विद्रोहिणियों वाले मिथकीय आख्यान हर अगले इंच पर, पुराणों से लेकर किंवदंतियों में मिल जायेंगे।

जो मामला पूरी तरह वैष्णव वर्चस्व स्थापना का है, जो विषय पूरी तरह वैष्णव-सत्ता और असुरों की सत्ता के बीच है―उसमें इतना सतही स्त्री नज़रिया प्रवेश!

अब होली त्यौहार के नाम की व्युत्पत्ति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चूँकि बहुत सारे शब्दकोश आदि अभी मेरी पहुँच के बाहर हैं, तो इसे मुझे गूगल करना पड़ा। इसकी तलाश करने पर कहीं तो इसे ‘होलक’ या ‘होलाका’ नामक अन्न से व्युत्पन्न बताया गया। अर्थात ऐसा अन्न जो देवताओं को प्रिय हो, भुना हुआ हो। और कहीं-कहीं इसका अभिप्राय ‘नवान्न’ की पूजा से भी जोड़ा गया है। हालाँकि ऐसा भी क्या शास्त्र-कोश या अन्वय-विच्छेद में सिर खपाना!

अब मैं फिर होलिका शब्द की व्युत्पत्ति को गाँवों में होने वाली चीज़ों से जोड़ता हूँ।

लोग एक पात्र (सिकउहली, मउनी, दउरी) में कुछ अपुष्ट मटर के दाने, पाँच गोबर के बल्ले और अलसी का डंठल रखकर लोकजन होलिका दहन के लिए जाते रहे हैं। बल्ले भूजने के बाद मटर के दाने भूजने का काम करते रहे हैं। और फिर उसी दाने को चबाने की परम्परा रही है। ऐसा करने से माना जाता है कि दाँत वज्र होते हैं―तृणाग्नि भ्राष्टर्छपक्व शर्माधायं होलकः। यह एक सूक्त मिला है, जोकि किसी वेद से संबंधित बताया जाता है। हालाँकि अभी मैं इसे स्रोतों से दूर होने के कारण जाँच नहीं पाया हूँ। जो नहीं कर पाया हूँ, वह मना कर दूँगा।

बहरहाल, इस सूक्त का अर्थ है कि “तृण की अग्नि पर भुने हुए अधपके फली वाला अन्न होलक है।” इस होलक और लोकजीवन में होलिका-दहन के समय होने वाली बातों में काफी-कुछ मेल-जोल तो है ही। दूसरा, लोक में एक शब्द बहुत व्याप्त है―होरहा। यह डंठल समेत, हरे दाने वाले चने को या उसको भूजने की क्रिया को कहा जाता है। शाब्दिक दृष्टि से देखें तो कहाँ चना और कहाँ होरहा! प्रतीत होता है कि होरहा अन्न के लिए नहीं बल्कि उस तरह से भूंजे जाने को ही कहा गया है। यह होरहा इस होलिका या होरिका से कुछ तो साम्य रखेगा ही! फिर, होलिहारी भी तो कोई शब्द होता है, हमारी बोली में!

‘होरहि देने’ यानी इकट्ठा करके जला देने की बात अवधी व भोजपुरी में आज भी बोली जाती है। ‘होरहि देना’ मुहावरे का ठीक-ठीक अर्थ लोक में किसी वस्तु को समग्रता में जला देना भी है। खरपतवारों या लकड़ी से बने एक ढूह को जलाने में न तो प्रह्लाद की भावना करके कोई फूस या लकड़ी की आकृति रक्खी जाती और न ही होलिका की ही। लोक में मेरी जितनी रसाई है, उस आधार पर कहूँ तो समूचे लोक में कहीं ऐसी कोई परम्परा न देखी गई है, न सुनी गई है। गोबर से बने गौरी गणेश और छिन-छिन पर ऐसे ही अन्य तमाम भाव-चिह्न गढ़ लेने वाला समाज, यहाँ ऐसा क्यों नहीं करता! क्योंकि यहाँ किसी स्त्री के दहन का भाव है ही नहीं। यहाँ तो होलिकी और होलिका दोनों जल रहे हैं। इस आयोजन को नारद पुराण में ‘काम दाह’ भी कहा गया है। क्योंकि यह मदनोत्सव का आखिरी दिन है। चैत लगते ही कुछ रोज बाद कृषि-कर्म अपने उरूज़ पर होगा। सर्दियों में खुद को सुरक्षित व पोषित करके, फ़ागुन के मदनोत्सव में डूबा जन-मानस―अब चैत की कर्मशीलता में डूबने को है। अब सरसों, मटर, अरहर व अलसी काटे-पीटे जाएँगे। गेहूँ का दाना भी घर आएगा। यानी कामदेव के आयोजन से संभव हुई रसलिप्तता से विदा। यानी पूर्णिमा को कामदाह।

फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन, देश भर में यह त्यौहार विविध नामरूपों के साथ मनाया जाता है। अब, फाग-राग-आग से भरे इस त्यौहार में लोगों को ‘विद्रोहिणी’ भी मिल गयीं।

इसे नव-बौद्धिकों का अज्ञान समझा जाए या फिर बौद्धिकता का होरहा? मैं इसे उल्लसित रंग पर्व की परंपरा में सदियों से रससिक्त हो रहे पाठकों पर छोड़ रहा हूँ…

अखिलेश के इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि यह कोई दूसरा पक्ष नहीं। क्योकि नीलिमा जी के द्वारा जो बात कही गयी है उसमें कहीं भी होलिका पर संदर्भित बात नही है। बल्कि होलिका के नामाधार पर स्त्रियों पर हो रहे आघातों को जोड़ा गया है। होलिका दहन पर विस्तृत बात सम्भव थी पर नही हुआ। अखिलेश ने जैसा कि कहा ये विस्तृत विश्लेषण का विषय है। इन्होंने संकेत दिए हैं। तथ्यात्मक परक लेख है पर अखिलेश को इसे विस्तार देना चाहिए।

होली का त्योहार

हिन्दुओं के त्योहारों में होली का त्योहार भी एक व्यापक त्योहार है। भारतवर्ष के प्रायः सभी स्थानों में इसका आदर है। बहुत जगह तो वसन्त पंचमी ही से आरम्भ हो जाता है। उसी दिन से होली गाई जाने लगती है। बंगालियों में अब इसका चिन्ह खाली सरस्वतीपूजा रह गई है पर युक्तप्रदेश, राजपूताना, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब आदि प्रदेशों में इस की विशेष धूम होती है।

प्राचीन कथा

होली का त्योहार बहुत पुराना है, पुराणों की बातें जाने दीजिए-मीमांसा दर्शन में “होलाधकिरण” इसी पर्व को लेकर चलता है। महर्षि जैमिनी जी ने यद्यपि अपने सूत्रों में साक्षात् रूप से होली का नाम नहीं लिया हैं, पर मीमांसा के अति प्राचीन भाष्यकार शबराचार्य्य और माधवाचार्य्य जैसे धुरन्धर विद्वान् अपनी व्याख्या में महर्षि का तात्पर्य वैसा ही प्रकाश करते हैं! जो हो, कट्टर से कट्टर नए बिचार के पुरुषों को भी इतना स्वीकार तो अवश्य करना पड़ेगा कि उक्त आचार्यों के समय में होली के त्योहार ने इतनी प्रतिष्ठा पा ली थी जिसके लिए मीमांसादर्शन जैसे उच्च श्रेणी के दर्शन में एक अधिकरण बनाना पड़ा ! यहाँ यह बात भी स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि आर्यजाति के शोचनीय अधःपतन के साथ उनके त्योहारों में भी वैसा परिवर्तन हो गया है जैसा उनकी जगत् विख्यात विद्या और स्वाधीनता में हुआ है। पुराणों के मत के अनुसार यह ‘ ‘ढुण्ढिका” नाम राक्षसी को, जिसने इस देश के बालकों वृद्धों को अपने आतङ्क से भीत कर दिया था प्रसन्न करने का उपाय है। एक यह भी मत है कि, भक्तोत्तम दैत्यनन्दन प्रह्लाद जी की भक्ति का यह उत्सव स्मारक है। यही मत सब से प्यारा

और उपदेशप्रद भी है। इसलिए हिन्दुओं के छोटे छोटे बच्चे भी इस पर्व के कारण इस बात को जानते हैं कि “प्रह्लाद जी, राक्षसों के राजा हरणाकुस (हिरण्यकशिपु) के बेटे थे जो अपने राज्य में किसी को राम जी का नाम तक नहीं लेने देता था। प्रह्लाद ने पिता की आज्ञा नहीं मानी, राम नाम जपने लगा। राजा इससे बड़ा नाराज हुआ और अपने बेटे से शत्रुता करने लगा और चाहा कि उसको किसी तरह मरवा डाले, उसकी बहन होली को एक विद्या आती थी । जिसके प्रताप से वह आग में नहीं जल सकती थी। वह अपने भाई की सलाह से बालक भतीजे को जलाने के विचार से उसे गोद में लेकर आग में बैठ गई, परन्तु ईश्वर की कृपा से प्रह्लाद बच गया और होली जल गई।” सार इससे यही निकलता है कि भगवान् भक्तों के रक्षक होते हैं उनका किसी शत्रु से बाल भी बांका नहीं हो सकता ।

हमारी होली

होली के इतिहास की आलोचना करने से विदित होता है कि किसी समय इस त्योहार में प्रह्लाद जी के चरित्र का स्मरण करना मुख्य था और आमोद प्रमोद ठठ्ठा मस्करी करना गौण था। कारण, हमारे त्योहार की मूलभित्ति जगदीश्वर की स्मृति और सदा-चार पर ही स्थिर है। पर अब समय के प्रताप से गौण कर्म मुख्य हो गया और मुख्य ने गौण रूप धारण कर लिया ! प्राण निकल गए और शरीर रह गया। ईश्वर के भजन को भूल गए और खाली गालियां रह गई ! रोटियों को रुचिकर बनाने के लिए नमक रखा गया था, पर अब समय के फेर से उनमें इतनी अदल बदल हुई कि आटे की जगह नमक ने लेली और आटे का निमक हो गया ! मिठाई का नाम न रहा सब का नमक बन गया !

होली में आज कल क्या होता है, इसको सब जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। पहले, भाई भावज, इष्टमित्र, सगे सम्बन्धी सब के विशुद्ध प्रेम का इस दिन परिचय मिलता था। जिसका किसी कारण आपस में कुछ बिगाड़ भी हो जाता, वे भी इस आनन्द के दिन होली परस्पर मिल जाते । वैर विरोध को बिल्कुल भूल जाते । पर अब पुराना विरोध मिटाना तो दूर रहा, उलटा कितनों के साथ झगड़ा और हो जाता है। ऐसा कोई बिरला ही वर्ष होता है, जिसमें दो चार मुकदमें होली के कारण न होते होवें। प्लेग ने लोगों को यहाँ तक बर-बाद किया है कि अब पौराणिक दुण्ढिका राक्षसी का स्थान भी चाहता है इसीको दे दिया जाय ।

होली की विचत्रता उस समय वर्णनीय थी जब वर्ष में दो चार दिन के लिए यहाँ देखने में आती। कलकत्ते के मारवाड़ियों में वह बारहों महीने देखने में आती है। ऐसा कौनसा दिन है, जिस दिन छोटे से बड़े तक आम सड़कों पर गंदे शब्दों का व्यवहार न करते हों ? बूढ़े बूढ़े खबीसों के साम्हने चौरस्ते पर जाती हुई मारवाड़ी स्त्रियों पर किस दिन आक्षेप नहीं होता ? म्युनिसीपालिटी की दया से कूड़े करकट का ढेर किस दिन नहीं लगा रहता है? कितने ही मारवाड़ियों को स्त्रियों की तरह माँग संवारे विचित्र वेष धारे चितपुर रोड पर प्रति दिन देखकर होली के स्वांग देखने का अब चाव मिट गया। प्रति सप्ताह बगीचों में क्या नहीं होता जिसकी कसर मिटाने के लिए होली की ओट ली जाय ? क्रोध से हम लोगों का चेहरा सुर्ख कब नहीं होता जो उसपर गुलाल लगाया जाय ? पर इन सब के होते भी, यदि इस त्योहार के नाते भाई से भाई, सजातीय से सजातीय, प्रेमभाव से मिल कर थोड़ी देर के लिए भी प्रह्लाद की तरह लोग ईश्वरपरायण बन जाएं तो निःसन्देह हम इस गिरी दशा में भी अपनी होली को सार्थक और शुभदायक समझें ।

[माधव प्रसाद मिश्र : 1871-1907]